薬膳琉花の目指す未来

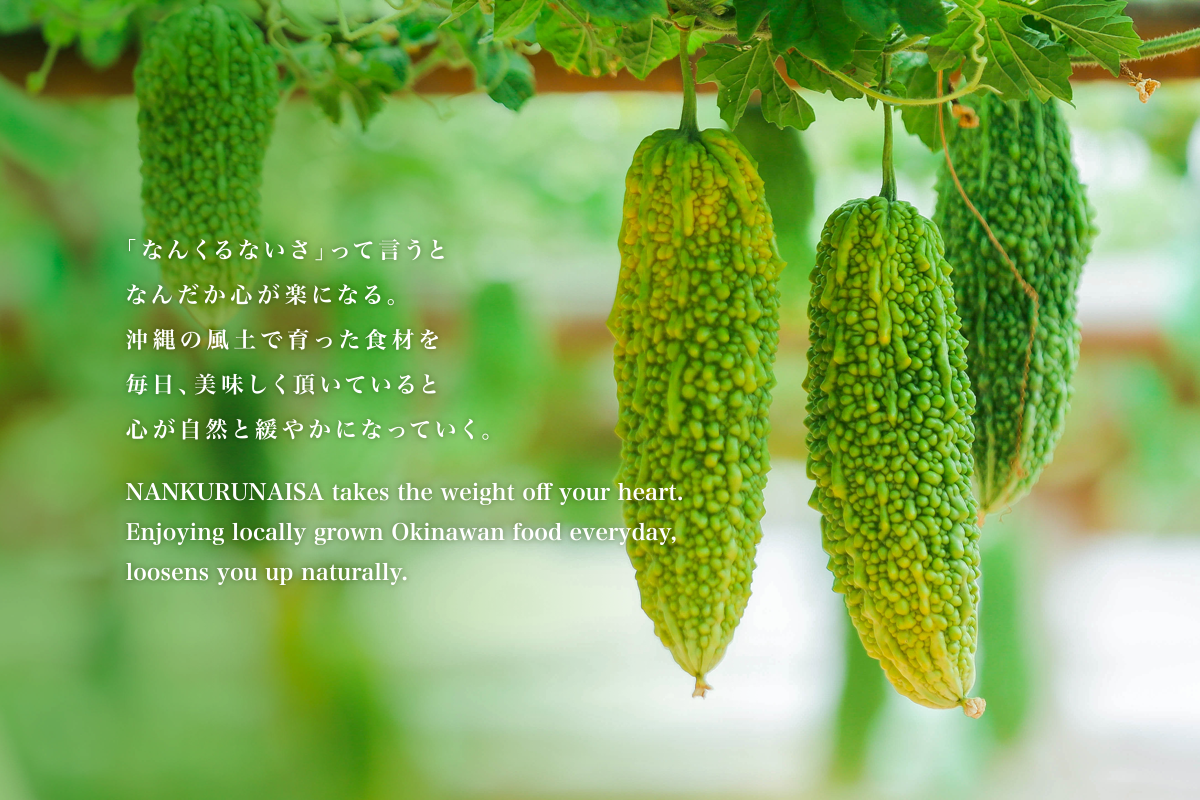

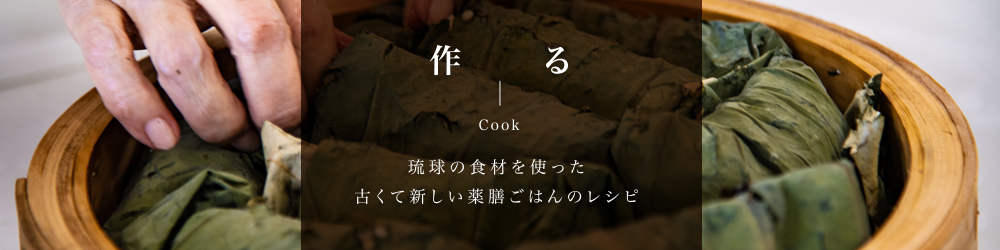

琉球王国時代から連綿と続く沖縄の伝統的な『琉球料理』。

長寿の秘訣とも言われてきた「食の知恵」は、琉球料理が生みだされる以前から、家族の健康を願う家庭の台所へと語り継がれると同時に、琉球食療法の指導書である「御膳本草」という書物となって現代へと受け継がれています。

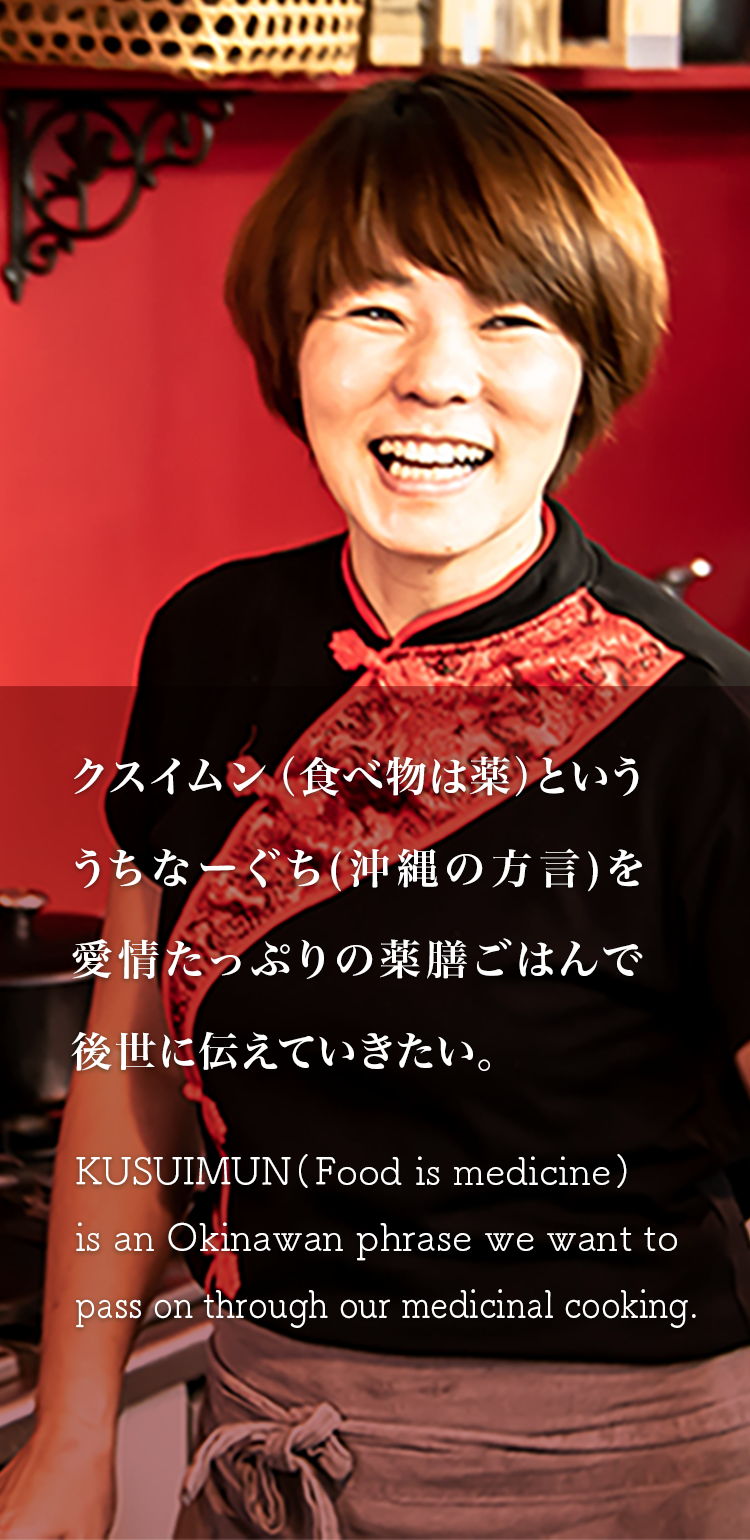

バランスの取れた美味しい食事をとることで病気を予防し、症状を改善しようとする「薬食同源」という考え方を、沖縄の方言で「クスイムン」といいます。

薬膳琉花では、琉球の食材と「御膳本草」を通して、健康長寿文化を現代に蘇らせ、新たな「クスイムン」を表現し、伝承していきます。